アコギ弾き語りに最適!ボーカルエフェクター【Play Acoustic レビュー】

僕は弾き語り(ソロ)で活動してく上で、

マンネリ化を防ぐために試行錯誤を繰り返してきました。

その中の一つが、

ボーカルエフェクターです。

ボーカルエフェクターとは声をいぢる機械のこと。

声を加工してロボットみたい声にしたり、一人で歌ってるのにハモリを加えて2声にしたり、ディレイを加えて声をやまびこみたいに繰り返させたりみたいな。

今回はそのボーカルエフェクターの中でも特にオススメ、

TC-Helicon社のPlay Acousticのレビューです。

Play Acousticのオススメポイント

小さくて軽い

昔はアコギ用のアンプを持ち込んだり、

色々考えてエフェクターボードを組んでみたりしてました。

ただ、

大変なんですよ、準備も片付けも。

イベントによってはリハの時間も限られてますしね。

活動してく内に「いかに身軽に、セッティング時間を短縮できるか?」のスタンスに変わってきました。

その点で、

Play Acousticは小さくて軽いです。

横が20cmで、重さは1kg。

ギターのギグバックのポケットに入っちゃうくらいですな〜

使い方が簡単

あと、使い方が簡単です。

ちょっといぢれば使いこなせると思います。

僕の勝手なイメージですが、

ギタリストやキーボーディストは機材いぢるの好きな人が多いと思います。

でも、

ボーカリストって面倒くさがる多いですよね〜

僕もまさに面倒くさがりで、

説明書読むより早く歌いたい人間なので、操作性がシンプルなのは助かります。

ハモリとコーラスの精度がいい

マイク使って歌うと、

その音を検知して勝手にハモってくれるコーラス生成機能が優秀です。

ギターかをINPUTに入れてコードを鳴らすと、そのコード音を検知して自動で音をチョイスしてくれますので不協和音になりません。

僕は字ハモでは使わず、

「うーあー」系のコーラスとして使用してることが多いです。

イントロとか間奏とかで。

ちなみにハモリ機能だけだったら、こちらの方が操作も簡単で価格も安いです。

アコギの音が素晴らしい

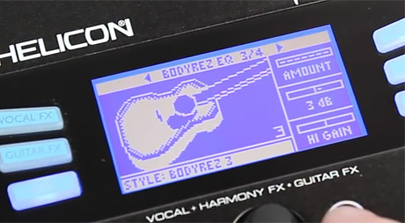

「BodyRez」という、エレアコのピエゾ臭さをとってアコギ本来の生っぽい響きを再現しますよーって機能がついてます。

これが中々優秀で、最初びっくりしました。

思わず、その機能単体のエフェクターを買ったほどです。

いやぁ、これは本当オススメです。

エレアコ用の足元で何か一つだけ繋げって言われたらコレだろなって感じです。

で、Play Acousticの話に戻ると、

TC Electoronicで有名なリバーブとコーラスも入ってます。

こちらも優秀。

アコギに必要な足元って、

音作り系+コーラス+リバーブの3つだと思うので、下手に色々揃えるよりPlay Acoustic1台で十分だと思います。

Play Acousticの残念なレビュー

褒めるばかりじゃ胡散臭いので、

一応辛口というか、あくまで個人的な感想も付け加えておきます。

エフェクトのプリセット

ボーカル用に100種類以上のエフェクトプリセットが用意してあるのですが、

どれも使えないなって感想でした、ごめんなさい。

ちょっと派手すぎるというか、

わざとらしい感じで。

バンドだと馴染むでしょうが、

ギター弾き語りだと明らかに加工しました感が出るというか。

ボーカルマイクのEQ処理

ボーカルマイクのトーン設定をプリセットから選べるのですが、同じく派手なEQ処理が施されてます。

いわゆるハイ上がりな処理というか。

一聴すると声の抜けが良くなった感じはあるんですが、ちょっと不自然に作ったような音だったのでOFFにしてます。

アコギ弾き語りでの活用方法

一応、

僕がどんな風にPlay Acousticを使ってるか?を紹介しておきます。

事前にリハーサルがあるのか?

ないのか?で使い方を変えてます。

リハーサルがある場合

空間系(リバーブ、ディレイとか)は完全に切ってPAさんにお任せします。

使うのは、

ハモリ・コーラス生成機能とエフェクト機能のみですね。

アコギは別でDI通して送るのでPlay Acousticは介さないことが多いです。

ちなみにDIはエレアコDIの定番のこれです。

リハーサルがない場合

野外イベントの場合、

リハーサルがないものもあります。

さすがに意思の疎通が取れてるPAさんじゃないと外音が怖いので、

事前にボーカル、ギターにエフェクトもかけてバランスを取った状態の2MIXをそのままPAさんに送ってます。

あとは、PAさんの方で音量だけ上げてもらって、

そのまんま2MIXをモニターに返してもらう感じです。

こうすれば、

リハーサルがない状況でも、いつも練習してる音がそのまま会場に出てくれます。

モニターにリバーブのかかった音が返ってきますが、

弾き語りなんでハウリングすることはないです。